近日,浙江义乌某综合性体育馆内,一场业余篮球赛因突发意外陷入紧张——35岁的参赛选手李某在无对抗情况下突然倒地,意识丧失、大动脉搏动消失。千钧一发之际,同场球员、义乌市中心医院急诊科医生熊凯凭借专业素养,联合现场群众与场馆急救设备,完成了一场教科书级的院外心脏骤停急救,为患者争取到宝贵的生存机会。

黄金4分钟:一场与死神赛跑的生死博弈

据现场监控显示,李某倒地后,熊凯医生立即启动急救响应:

快速评估与呼救

熊凯触摸患者颈动脉确认无搏动,同时观察胸廓无起伏,判断为心脏骤停,立即高声呼救并指定旁人拨打120、取用场馆内AED;

高质量CPR实施

熊凯跪地实施胸外按压,每30次按压后开放气道进行2次人工呼吸,同时指导另一名群众交替按压以减少疲劳;

AED介入与除颤

AED送达后,熊凯按语音提示贴附电极片,完成心律分析并提示“建议除颤”。首次电击后,患者恢复窦性心律,但意识仍未恢复;

持续复苏与转运

熊凯继续CPR并监测生命体征,直至120急救人员抵达,接手将患者转运至义乌市中心医院急诊科进一步救治。

经后续检查,李某被诊断为“冠心病急性心肌梗死合并室颤”,在接受治疗后,于7月22日康复出院。

熊凯医生的急救行动堪称急救链高效协同的典范样本:从他大声呼救启动应急响应,到AED完成首次除颤,全程仅耗时2分钟。在这场与死神的竞速中,高质量的胸外按压(CPR)与自动体外除颤器(AED)除颤实现了无缝衔接——CPR持续维持患者基础血液循环,为AED分析心律与实施电击争取关键时间窗口;AED则精准识别可电击心律并迅速终止恶性心律失常,二者环环相扣,为患者筑起了一道坚实的生命防线,成功抢回了心脏骤停后最宝贵的“黄金4分钟”生存期。

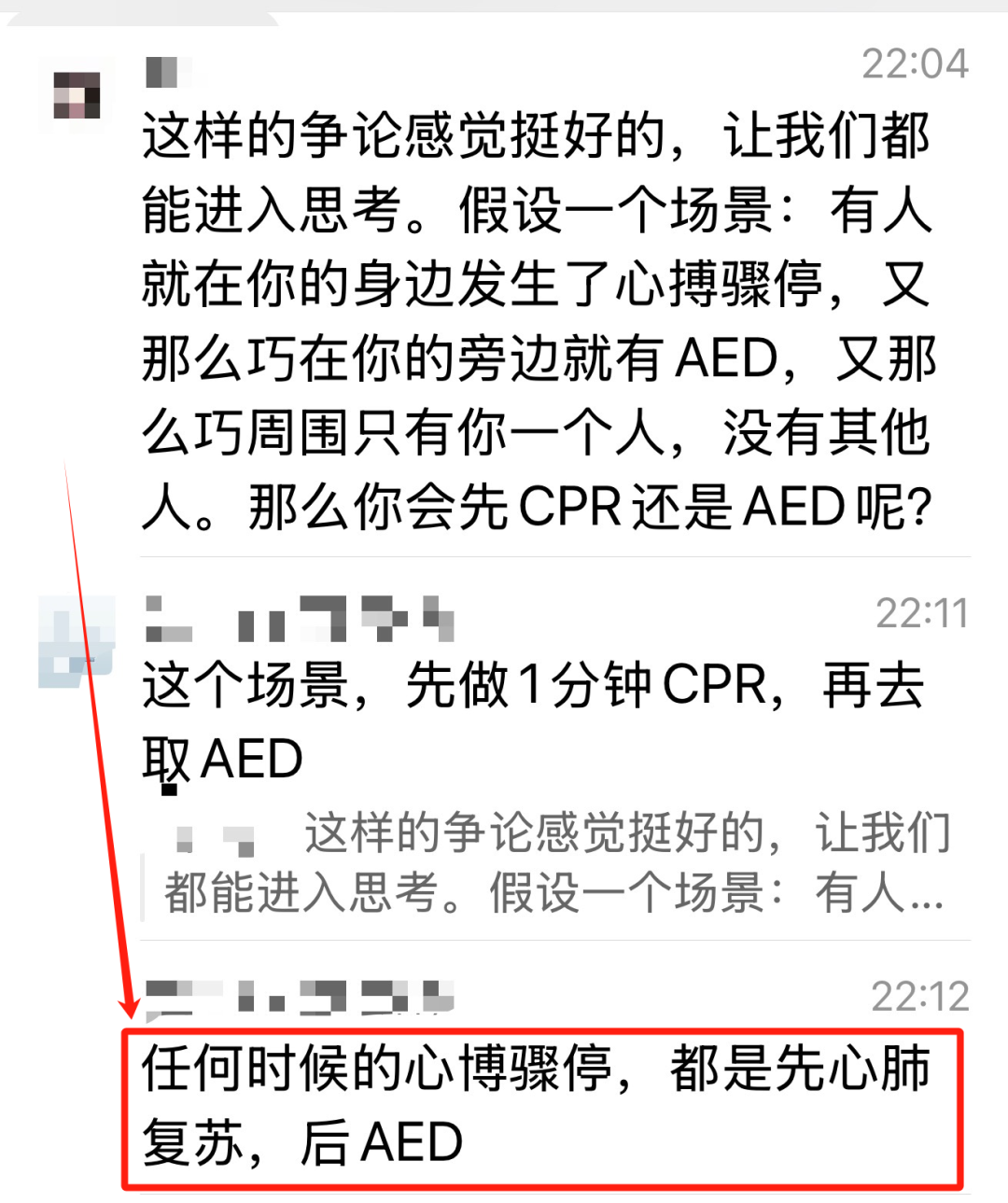

先CPR还是先AED?一场被误解的“优先级之争”

同时期某知名急救博主恰好发文进行了一场关于“CPR与AED使用顺序优先级”的热烈讨论,对比这一教科书级的急救案例背后,我们发现公众对急救技术的认知仍存在盲区。

部分网友主张“先CPR后AED”,认为持续按压能高质量,认为高质量按压可以造成人工循环,给大脑供氧,避免脑死亡,并且可以改善室颤状况,提高电击除颤的成功率;另一派则坚持“AED优先”,强调室颤患者需尽快除颤,否则心肌会因缺氧逐渐丧失电活动能力,导致电击成功率骤降。围绕“CPR与AED谁该优先”的争议,本质是对急救逻辑的误解。

"只要AED到达现场,无论CPR进行到何阶段,必须立即停止并启用AED。"——某知名博主

我们再来重新回顾学习一下国际认可的急救链(又称“生存链”),它是心脏骤停抢救的核心策略,由美国心脏协会(AHA)于1992年首次提出,并随医学进展不断优化。其核心逻辑基于“抢时间、保基础、上技术”,通过环环相扣的环节,最大限度提升患者存活率。

立即识别并启动急救系统

尽早高质量心肺复苏(CPR)

快速除颤(AED使用)

有效高级生命支持(ACLS)

综合复苏后治疗

康复

以上是院外心脏骤停急救链的六大环节,可以从中看出急救链的各个环节并非孤立存在,而是通过时间衔接和技术互补形成“1+1>2”的协同效应,而其中最重要的是CPR与AED的“黄金搭档”,两者缺一不可:

CPR维持基础循环,为AED分析心律争取时间;AED终止恶性心律失常,为CPR提供更高效的复苏环境。急救人员需要在AED尚未到达现场时,持续进行CPR,一旦拿到AED,立刻使用AED对心脏骤停者进行自动分析心律并识别可电击心律(如室颤、无脉性室速),AED会提示是否需要电击。若需除颤,AED可通过电击终止异常心电活动,恢复心脏有效泵血。AED成功除颤后,心脏恢复窦性心律,此时CPR的按压需求大幅降低,但需继续监测呼吸和循环,直至患者恢复自主意识或专业急救人员接管。

薪火医疗:让生命不再等待

现实中急救场景的复杂性,往往让这“黄金搭档”的协同面临挑战,为了让CPR与AED的衔接更无缝、更智能,让非专业人员在高压环境下也能高效执行急救流程,薪火医疗以技术创新破局,其全新的N系列AED采用开盖即开机、动画指导等创新设计,将CPR与AED的协同效率推向新高度,设备自动识别按压节奏,快速完成心律分析,并提供精准的语音提示和动画指导,让急救流程如“傻瓜式”操作般流畅,未经过专业培训的急救人员也能迅速上手。此外,设备融合了瑞士席勒50年核心除颤技术,在上市后广受认可,为急救医疗服务体系的建设注入了新动力。

熊凯医生的急救案例,是急救链高效运作的缩影,更是公众急救能力提升的生动教材。当心脏骤停的阴影笼罩,我们无需等待“超级英雄”——掌握CPR与AED技能,每个人都能成为生命链的第一环。正如熊凯医生所言“训练这么多次,就为了这一刻,毕竟能挽救一个家庭”从今天起,学习急救、传播急救、践行急救,因为我们永远不知道,下一次心跳骤停会发生在谁身边。

END